Сентиментальное путешествие (підготовка тексту примітки Д.В.Бєлий)

Виктор Шкловский

Віктор Шкловський. Малюнок.

Поезд наполнился людьми и стал похожим на красную колбасу. И вдруг без звонка и не подходя к станции снялся с места и поехал.

А я без билета.

Но дело было не в билете.

Ехали, становились, вылезали, опять, ехали.

В первые сутки проехали 11 верст. Больше сидели рядом с поездом на траве.

В вагоне был какой-то еврей с большим брюхом.

На одной томительной остановке он отозвал меня и попросил вдруг, чтобы я надел на себя его пояс с деньгами.

Мне все равно.

Я еду по своей звезде и не знаю, на небе ли она, < или > это фонарь в поле. А в поле ветер.

Я не знаю, нужно ли отбирать у старых евреев пояса с деньгами. А он шептал и потел от страха. Пояс оказался на мне. В нем были керенки. Пояс громадный, как пробковый, спасательный.

Неожиданно, но терплю. На боку лежать стало неловко.

В темном углу черноволосый украинец ухаживает за совсем беленькой барышней.

Горячо и со вкусом говорят по-украински

Поезд ползет.

Ему — что?

Гимназисты-проводники расспрашивают всех о том, как, что, где ценится. Оказывается, что в Николаеве и около Херсона мука сильно дешевле.

Скажут им что-нибудь такое, а они внезапно запоют:

«Славное море, священный Байкал». Кажется, это.

Вообще, что-то очень неподходящее, но в их исполнении радостное. А поезд ползет. А Украина-то длинная.

С нами едут матросы. У них большие корзинки с »робой». По-матросски это значит с платьем. Когда приходит заградительный отряд, матросы берут свои плетеные корзинки и бегут в темноту. Корзинка белая, плетеная быстро уходит и пропала. Значит, в кустах.

Сильный народ.

У какой-то станции в степи поезд стоял трое суток. Может быть, четверо.

Поляки наступали с Киева.

Переезжали через взорванные мосты. Починены деревом. Опять будут взорваны. Рассказы о Махно.

Вошли раз в вагон трое.

Один в красных штанах трепался и требовал от нас документы. Говорил, что он офицер гвардейского полка и из здешней Чека.

И действительно, на нем была мягкая офицерская фуражка. Двое других сразу сели в открытых дверях теплушки, свесив ноги на насыпь. У них были маузеры. Поезд шел.

Я сел тоже в дверях.

В лицо дул ветер.

Тихо заговорил со мной сосед.

«Зачем вы показали этому трепачу документы? Я начальник. Он не имеет права спрашивать».

Я говорю:

«Откуда я знаю, мне все равно». «Вы все всегда так». Разговорились.

Украина тихо маршировала по шпалам рядом с нами.

«В соседней местности, — говорит сосед — называет местность, — поймали бандита.

Я вот ехал туда, у него большие деньги, должно быть, спрятаны, а те дураки взяли его и расстреляли. Пропали деньги».

Я говорю:

«А как бы вы узнали про деньги». То есть спрашиваю о пытке. А сердце болит.

«Есть способы», — вежливо отвечает сосед, не отрицая вопроса.

Помолчали. Спрашивает печально:

«Вы знаете Горького?»

«Знаю», — говорю.

«Скажите, почему он не сразу с нами пошел?»

«Вот вы пытаете, — говорю, — земля разорена, неужели не понимаете, что с вами быть трудно?» Разговор настоящий, непридуманный. Память у меня хорошая.

Если бы память была бы хуже, я бы крепче спал ночью.

Человек, говорящий со мной, имел вид унтерофицера, объездчика, а Горький ему был нужен. Перед отъездом читал в Петербурге в Доме искусств в белом зале перед зеркалом лекцию «О «Тристраме Шенди» Стерна (2) и теории романа». Зал был полон и возбужден формальным подходом. (3)

Друзья блестели глазами от радости. Я чувствовал себя в упругой массе понимания. С удовольствием оглядывался в зеркало.

И я, и объездчик, ведь мы в этом украинском море, где поезд идет шагом, как вол, оба мы горожане.

Решил бежать с поезда и пересесть на какой-нибудь другой, поскорей.

Сели мы и еврей на высокие горы угля поезда, идущего в Николаев.

На одном уровне с нами на крыше паровоза или на тендере стоит пулемет. Кольтовский. Идем дальше.

Ехали ночь. К утру были черные, как черти.

Наш поезд догнал нас. Вернулись на него.

С пересадками, везя с собой сыпнотифозных, переехал в Херсон. Сыпнотифозных было двое, они заболели в дороге и упросили нас не высаживать их. Довезти до дома.

В Херсоне тихие и широкие улицы.

Широкие оттого, что их так построили, зеленые потому, что посадили деревья, и тихие потому, что порт не работает.

Стоят без дела краны, на парусинах выдуты паруса. Ветер раздвинул нити ткани и ушел.

Брошены портовые постройки.

Город, видавший 16, кажется, правительств, пустой.

Жену нашел в Алешках (4). Об Алешках слыхал еще в детстве как о самом глухом углу. Никогда не думал сюда попасть.

Маленький город за Днепром. Соломенные крыши.

Хлеба и сала еще много. Сахару нет совсем. Месяц лежал в гамаке. Кажется, цвел шшювншс. Приехал первого мая. Цвело все и уже отцветало. Жена болела сильно.

За год, который мы прожили с ней розно, ей пришлось тяжело.

При белых работы не было. Жила без теплого платья, продавая вещи. Сейчас работала в алешковском театре по безбожно низкой цене. Писала декорации на сшитых мешках.

Рассказывала, как тоскливо было при белых в Херсоне.

Они вешали на фонарях главных улиц.

Повесят и оставят висеть.

Проходят дети из школы и собираются вокруг фонаря. Стоят.

История эта не специально херсонская, так делали, по рассказам, и в Пскове.

Я думаю, что я знаю белых. В Николаеве белые расстреляли трех братьев Вонских за бандитизм, из них один был врач, другой присяжный поверенный — меньшевик. Трупы лежали среди улицы три дня. Четвертый брат, Владимир Вонский, мой помощник в 8-й армии, ушел тогда к повстанцам. Сейчас он большевик.

Вешают людей на фонарях и расстреливают людей на улице белые из романтизма.

Так повесили они одного мальчика Полякова (5) за организацию вооруженного восстания. Ему было лет 16- 17.

Мальчик перед смертью кричал: «Да здравствует Советская власть!»

Так как белые — романтики, то они напечатали в газете о том, что он умер героем.

Но повесили.

Поляков стал героем местной молодежи, и именем его создался местный Коммунистический Союз Молодежи.

Белые уходили, организовали отряды из подростков (6), отступили они еще зимой, барки замерзли в Днепре. Зима лютая, в 20 градусов. Гибли раненые. Мальчики разбежались. Их потом привозили родители в город, переодевши женщинами.

Когда белые ушли, все вздохнули свободней. Но после белых пришли не красные, но какой-то отряд, который не знал, какого он цвета.

Пробыли, не грабили, потому что в городе управляли профессиональные союзы и были кое-какие силы. (7)

Потом пришли красные. Жители говорили про них, что они теперь поумнели по сравнению с первым приходом. (8)

Я лежал в гамаке, спал целый день, ел. Не понимал ничего.

Жена болела.

Неожиданно зашевелилось. В городе показались солдаты. Кто-то начал упаковываться. Перестал ходить пароход в Херсон. Быстро построили к пристани помост для скота.

Скот гнали через город быстро-быстро, так нельзя гнать скот, он портится. Очевидно, бежали.

Зашевелились лазареты. Я понял, что происходи бегство. Поехал узнать, в чем дело, в Херсон.

В Херсоне сказали мне друзья, что Врангель прорвал фронт и наступает (9). Красные части, долго простоявшие на Перекопе, разложились. Их прорвали, и они бегут.

Я быстро проехал на лодке обратно. У пристани уже кипело.

Рвались к лодкам. На берегу лежали горы вещей.

Какой-то комиссар с револьвером в руках отбивал лодку от другого. (10)

Жена не могла идти. С трудом довел ее до берега. Искал по деревне лодку, нашел, и из болотистой Чайки или, может быть, Конки осокой и кустами поехали мы к Херсону.

К вечеру Алешки были заняты разъездом черкесов.

Началась лезгинка. Белые — народ танцевальный. (11)

А мы подплыли к херсонскому берегу. Не пускают, стреляют даже. Говорят: «Вы панику наводите». Умолили часового.

Днепр бежал, и было у него два берега — левый и правый; на правом берегу были правые, а на левом-левые.

Все это, считая по течению.

Левый берег был обнажен. Не было никаких сил, кроме батальона Чека.

Но правые не наступали, им было выгодно оставить Днепр на фланге.

Начали мобилизацию профессиональных союзов. Никто не идет. Начали партийную мобилизацию. Кажется, пошло мало.

А пушки уже били. Люблю гром пушек в городе и скачку осколков снарядов по мостовой. Это хорошо, когда пушки.

Кажется, что вот сегодня сойдемся и додеремся.

Жена лежала в больнице, очень тяжело больная. Я ходил к ней.

Объявили партийную мобилизацию меньшевиков и правых эсеров. Организация эсеров в Херсоне была легальная.

Незадолго до этого в Херсоне были выборы в Совет (12). Меньшевиков с эсерами прошло около половины.

Атака російських військ. Фото

На первом заседании Совета, после выслушивания приветствия от местного батальона Чека, коммунисты объявили, что Совет решил послать приветствия Ленину, Троцкому и Красной Армии. Меньшевики объявили, что они вообще Ленина и Троцкого не приветствуют, но принимая во внимание…

Дальше следовало, вероятно… «постольку, поскольку…».

Одним словом, они соглашались подписать приветствие.

Но коммунисты парни ухватливые. Они внесли в качестве наказа для Совета программу партии РКП. Меньшевики за нее не голосовали. Тогда их исключили из Совета.

Мобилизация была произведена их местным комитетом и была без энтузиазма. За нее были местные партийные верхи, среди них мои товарищи по Петроградскому Совету первого созыва — Всеволод Венгеров (13) работавший в местных профессиональных организациях, и тов<арищ> Печерский (14).

На мобилизацию меньшевиков откликнулись главным образом местные студенты, числом около 15 человек.

Эсеры смогли мобилизовать кроме комитета еще несколько рабочих.

Я не удержался и вписался к меньшевикам. Именно к ним, чтобы быть со знакомыми.

Сильно ругался на собрании за мобилизацию. Всех нас собрали и отправили на больших телегах на правый фланг в деревню Тегинку (15), верстах в сорока от Херсона.

Для меня это было очень тяжело. Я надеялся воевать в городе или около города, чтобы иметь возможность видать жену.

Но не первый раз я садился на поезд, не зная, куда он едет. Эсеров мобилизовал товариш Миткевич (16), крепкий и узкий человек. На войне он был офицером-подрывником, в местной группе эсеров очень влиятельным руководителем. группа была легальная, но на платформе большинства партии.

Поехали.

Ехали пустыми полями. Обгоняем большие телеги с евреями, уходящими от белых — от будущих погромов.

Ехали евреи в земледельческую колонию Львово (17), где они скапливались в таком количестве, что их уже там не били.

Сам я в этой колонии не был. Говорят, что земледелие там слабое. Стоят дома голые, огородов нет. А нравы особенные, Львовские,

Ездят, например, торговать, отрядами на тачанках, как Махно.

И на тачанках, как у Махно, пулеметы.

Вокруг Львово антисеметизм меньше, чем в других местах. Почему — не знаю.

Въехали мы в Тегинку.

Большое село с церковью, а у церкви колокольня, а на колокольне наблюдатель, внизу трехдюймовка.

Улицы широкие, вечером катается на них начальник роты, и можно завернуть тройку, не замедлив хода на улице.

Не улица прямо, а аэродром.

Дома разные стоят по сторонам. Некоторые — старообрядцев. Народ вообще сборный, говорят вроде как на украинском, а в общем Новороссия, сбродочное место России, без своего языка, без песни, без орнамента, но живут люди «под немца», с черепичной крышей на домах.

Мясо едят каждый день.

Работал над Теккереем (18). Взял с собой его роман.

Скучали мы. Рота вся русская. Петербургская рота, про Питер вспоминает: «Голодно, — говорят, -а интересно».

Вечером кричат: «На молитву» и поют «Это есть наш последний и решительный бой».

Вы думаете, я написал эту строку? Я ее спел.

…Пели солдаты, кроме «Интернационала», еще «Варяга» на мотив «Спаси, Господи, люди твоя», и состояли они главным образом из военнопленных.

Страшно знакомый народ.

Не коммунисты, не большевики, даже просто русские солдаты. Нас они встретили хорошо.

Мучились они очень тем, что торчали на Украине, где их явно никто не хотел. Воюй тут со всеми.

Говорили: «Если бы на этой Украине да не уголь, к чертям бы ее, хлеба у нас в Сибири не меньше».

А тут какие-то люди тоже дерутся.

Украинцы, или, вернее, те, кто жил в Тегинке, эти колонисты относились к нам терпеливо. Кормили мясом, сметаной, свининой. А если бы могли, то кормили бы свиней нами.

На дворах стояли сломанные косилки. Лошадей мы гоняли по своим военным делам. Население было раздето. Не было мешков для хлеба даже. Не в чем было зерно возить.

Голод был уже подготовлен.

Ночью раз пришли белые. Их привезли крестьяне. Напали на нас белые ночью. Стояли мы по избам. Стрельба была. И ушли белые на свой правый белый берег.

Ночным делом стреляли друг в друга. Я служил себе тихо, больше стоял на часах у моста. Проверял у всех документы.

Одет был в полотняную шапку с полями — крестьяне называли ее шляпкой, в зеленый костюм из суконной портьеры с матросским воротом и в полотняное пальто из хорошего плотного половика, с пряжкой от вещевого мешка.

В Петербурге не удивлялись, а крестьяне огорчались сильно.

Не то человек, не то барышня.

Один раз пошел на разведку.

Ехали сперва влево по берегу верст на пятнадцать.

Фронт редкий-редкий, человека три на версту. (19)

Там встретили нас кавказцы-кавалеристы в черных бурках. Театрально нагибаясь, говорили с ними с лошадей, скакали по берегу. Около темных изб — никого.

А Днепр тихий, и лодок не приготовлено.

Сели в какую-то дрянь, весла достали, как зубочистки.

Поехали, начали тонуть, лодки дырявые, а у нас пулемет. Доплыли до тихой мели — высадились.

Пошли по резкому рубленому камышу, а нога скользит в деревянных сандалиях.

Идем, натыкаемся на пятнистых, приятных на ощупь шелковых коров.

Доходим до речки, не знаем, как перейти. Чепуха, посылаем разведку. Разведка не возвращается. Собираемся кучкой, курим, ругаем своего начальника.

Наш унтер-офицер заговаривает со мной о значении связи вообще. Курим. Пулемет трехногий стоит на песке, как стул. Нет сторожевого охранения. Впечатление, что люди воюют не всерьёз, а взяли и отложили вдруг войну в сторону.

Розовой стала река, вошли в теплую воду, сняли тяжелую лодку, поплыли обратно.

Приплыли. Всю дорогу отчерпывали воду шапками.

Все не всерьез.

Много ходил я по свету и видел разные войны, и все у меня впечатление, что был я в дырке от бублика.

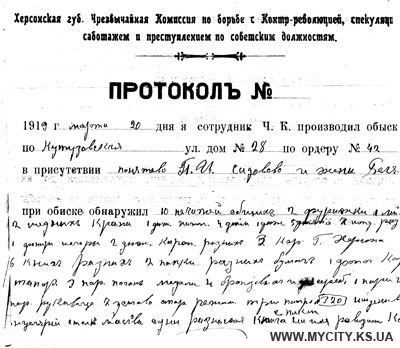

Протокол обшуку Херсонської губернської Надзвичайної комісії. 1920 р.

И страшного никогда ничего не видел. Жизнь не густа.

А война состоит из большого взаимного неуменья.

Может быть, это только в России. Скучал я сильно. Написал заявление, что пехотной службы не знаю, а знаю броневую, а на худой конец — подрывное дело. Подрывники были нужны, меня вызвали в Херсон.

Забыл сказать, почему я был совершенно не нужен в Тегинке. У меня не было винтовки. Винтовок вообще не хватало.

Поехал, посадили меня на телегу, со мной посадили еще арестованных. Двух.

Один большой, тяжелый, местный начальник милиции. Другой маленький, тихий дезертир.

Я был вооружен шомполом, но был не один, со мной ехал в качестве конвоя при арестованных маленький солдатик из военнопленных. У него винтовка, даже заряженная.

У него болели ноги, и он не мог ни сидеть на телеге, ни идти рядом. Как-то примостился на корточках сзади.

Арестованный был взволнован, его сильно мяли в Тегинке, обвиняли и в спекуляции, и чуть ли не в измене. Нам он говорил, что невиновен.

Был он роста большого, крупный, а кругом была степь. А за степью река и белые, и красных в степи было меньше, чем каменных баб. Захочешь, не встретишь.

И степь была уже не голая, а глухая от всходов; роту, полк можно спрягать.

Маленький конвойный все уговаривал арестанта, что в Херсоне его отпустят.

А мне подмигивал на свою винтовку: расстреляют, мол. И степь была кругом. Казалось, что стоит арестанту ударить меня и инвалида-конвойного и убежать, но арестант говорил о том, что он не виновен и сидел на телеге, как привязанный.

А я не понимал его, как не понимал России.

Так и привезли мы его в Херсон.

А другой был мальчишка, если его не расстреляли на второй день, то, вероятно, отпустили на третий.

Приехал в Херсон.

В Херсоне пушки стреляли и вошли в быт. Только базар нервничал и боялся.

Но — ничего, торговал, от пушек молоко не киснет.

В городе жили и торговали.

На стенках висели расстрелянные. По пятнадцать человек в день. Порционно.

И последние пять фамилий — еврейские. Это — для борьбы с антисемитизмом.

Пушки стояли в городе. Было очень уютно. Но бабы пригорода Забалки у себя поставить батарею не разрешили.

Они правы, конечно. Пройдут и белые, и красные, и другие многие, не имеющие цвета, и еще будут стрелять, и все пройдет, а Забалка останется.

Начал формировать подрывной отряд. Со дня на день должен приехать Миткевич.

Я послал запросы по полкам, взял несколько мальчиков из комсомола.

Формирование началось.

Отыскал помещение в старой крепости. Искал подрывной материал среди брошенных складов. Но динамит оказался уже вывезенным. Слишком поспешно. Удивляюсь, как не увезли и орудий.

Орудий было много. Морские, дальнобойные. Стрелять из них не умели, не было таблиц и целлулоидных кругов. Стреляли по аэропланам из специальной пушки, но не попадали (20). Аэропланы прилетали каждое утро. В синем небе были белыми. Прилетали аккуратно.

Кружатся. Потом вдруг хороший удар. Как в бубен. Бомба. Я встаю. Значит — семь часов, нужно ставить самовар. Действие продолжается.

С каким-то воющим визгом медленно подымается из города красный аэроплан.

Карабкается в небо. Белые аэропланы улетают.

Начинается перестрелка. Белые стреляют по бывшему губернаторскому дому (21). Там военный комиссариат и батарея рядом.

Стреляют белые из трехдюймовки. Больше тыкают. Дом весь исстрелян, но в нем работают. А я иду на службу.

Если воевать, так вот так. В гражданской войне не стоит притворяться, что война настоящая, и удобнее воевать из города.

Миткевич организовал отряд умело и крепко.

Он тоже, как и я, стоял на Днепре заставой впятером. Кругом враждебные крестьяне. Красные (в данном случае — эсеры) заняли барский дом и притворялись, что их много. Одного держали поэтому у дверей и никого не пускали вовнутрь.

Этих людей, с которыми Миткевич уже пообстрелялся, он и привез в Херсон.

У него была тоска по делу, он крепко и цепко влюбился в свой отряд. Как Робинзон влюбился бы во всякую белую женщину, которую выбросило на его остров.

Сколько людей, особенно среди евреев, в старое время девственных для власти, видал я за свою жизнь, людей влюбленных в дело, которое им досталось.

Если поселить в России приблизительно при 10 градусах мороза в одной квартире мужчину и женщину с разностью возраста от одного года до двадцати лет; то они станут мужем и женой. Я не знаю истины более печальной.

Если дать женщине, не знающей мужа, мужчину, она вцепится в него.

Человечество, в общем, создано для суррогатов. Миткевич ел, пил и спал в отряде. Я тоже.

Вызвал я в отряд своих друзей-меньшевиков из Тегинки. Они были студентами-техниками. Приехали усталые, мрачные, запутанные. На другой день после моего отъезда было наступление на Казачий лагерь (22), местность на противоположном берегу реки.

Наступали крохотным отрядом. Крестьяне приняли пришедших суровым вопросом:

«Когда же вы кончите?»

Вообще для русской революции уже нужно привести заинтересованных людей со стороны.

Венгеров, у которого было больное сердце, часто ложился и потом снова вставал. Шли поперек деревни, перелезая через заборы. Белые медленно отступали. В это время наши наступали на Алешки. План был самый элементарный. Лбом в стенку. Собрали людей, больше матросов, посадили на два парохода, подвезли к Алешкам. Дрались, лезли. Белые отступили и ударили с фланга. Побежали. Тонули, переплывая рукава речек. Бросали сапоги и бушлаты. К ночи остатки отрядов вернулись мокрые, почти голые. Выбили наших и из Казачьего лагеря. Но вернулись не все. Венгеров сел в лодку, отплыл с несколькими солдатами и сестрой милосердия от берега. А на другой не вышел. Прибило труп сестры.

Мы считали Венгерова погибшим. Искали его, посылали разведчиков на тот берег. Ничего.

Жена его, как окаменелая.

Грустными приехали студенты в мой отряд и надорваными.

За день до отъезда приказали батальону, в составе которого они были, опять наступать. Батальон уже почти растаял. Как-то растерялся.

Приказали наступать. Посадили на плоскодонный пароход «Харьков». На прощанье выдали по полфунта сахара. Совсем похороны получились. Сахар — редкость. Его даром не дают. Молчаливо поехал «Харьков». Лежали. Молчали.

На счастье, пароходик сел на мель, пробился на ней положенное количество времени и вернулся. А наступление было отменено. Устроились мы в крепости (23) довольно чистенько. Нары, рогожи. Телефон. Миткевич сжал интеллигентов крепко, а мне ж было жаль, кроме того, я не виноват ни перед кем и поэтому никого ни для кого не обижаю.

Поехал в Николаев. Нет динамита. Начал комбинировать. В результате привез вагон с секритом — каким-то норвежским взрывчатым веществом, — ракеты и дымовую завесу.

А на пакетах с горючим составом дымовой завесы нашли бикфордов шнур.

И открыли мы робинзонское подрывное хозяйство.

Учили бросать бомбы. Закладывать горны. Делать запалы.

Солдаты поумнели и стали важными. Динамит и автомобиль изменяют характер человека.

По вечерам занимался с солдатами дробями.

По России шли фронты, и наступали поляки, и сердце мое ныло, как ноет сейчас.

И среди всей этой не понятой мною тоски, среди снарядов, которые падают с неба, как упали они однажды в Днепр в толпу купающихся, очень хорошо спокойно сказать:

«Чем больше числитель, тем величина дроби больше, потому что, значит, больше частей; чем больше знаменатель, тем величина дроби меньше, потому что, значит, нарезано мельче».

Вот это бесспорно.

А больше я ничего бесспорного не знаю.

На столе лежат кислые зеленые яблоки и мелкие одичавшие вишни. Заперты сады кругом, национализированы.

А собрать плодов не умеют, только солдаты воруют; войска всегда едят фрукты незрелыми. Если бы Адам был солдатом, то он съел бы в раю яблоко зеленым.

Итак, я занимался арифметикой. Поручили нам взорвать деревянный мост через рукав Днепра.

Мост мешал переходить плавучей батарее.

Я не знаю, можно ли взрывать деревянные мосты.

Мост имел средний пролет очень изящной конструкции, из нескольких слоев досок, прошитых дубовыми шипами.

Сняли верхний настил.

Солдаты работали превосходно.

Один большой, страшно сильный, такой большой, что мускулы на нем не выделялись, оказался мостовым рабочим.

Он снимал шпалы — как семечки лузгал.

Студенты работали, очень стараясь.

Солдаты их не любили за еврейство. Мне мое еврейство прощали.

Я для солдат человек странный.

И вот сидят люди на сквозном мосту, делают одно дело и попрекают друг друга.

А один еврей был у нас из комсомола. Фамилия вроде Брахман.

Поступил он добровольцем. Нужно здесь поделиться с вами одним воспоминанием.

На улице города Соложбулака (в Курдистане), а город этот раньше славился листьями, шкурами и павлинами, увидал я раз группу солдат.

Они весело подкидывали ударами сапог, тяжелых сапог, персидскую кошку с привязанной к хвосту жестянкой от керосина.

Кошка то притворялась мертвой и лежала, как дохлая, то вдруг, собрав все силы, бросалась в сторону прыжком, но жестянка задерживала, и тут ее ударяли сапогом под живот так, что она как-то натягивалась, летя в воздухе. Хозяин, перс или курд, стоял в стороне и не знал, как отнять от солдат свою кошку.

Брахман был у нас в отряде этой кошкой.

На войну он попал с целью сразу вылезть в командные курсы. Но его вежливо поймали и сказали -«служи». И на резолюции было написано: «Заставить служить».

И правы ведь.

Брахман боялся бомб.

Заставили бросать. Он приучился. Отнеслись без удовлетворения, А он был грязный, развел на себе вшей, растравил на паху раны, прикладывая листья табака.

Живой, реализированный плакат за антисемитизм.

Но — как его травили!

Мост, що був знищений врангелівцями. Фото. 1920 р.

Мы готовились взорвать мост. Поставили на ферму динамит. В середине повесили колбасы из динамита. Взорвали.

Помню мгновение страшного удара. Мост раскололо, но обломки повисли.

И вдруг пламя на одном крайнем бревне…

Весь мост в пламени через минуту.

Ведь мы не хотели, нам мешала только средняя ферма.

Громадный мост, который строили много лет, высотой около десяти саженей, горит, как куча щепок.

Бедный Миткевич!

Мост горит — демонстративно. И я приложил руку к разрушению России.

На берегу собрался весь Херсон. Рад. Ведь в России иногда и радуются так: «А у большевиков-то дров нет, вымерзнет в эту зиму Россия». Хитрая, тараканья нация, верит в свою живучесть, думает; «Большевики-то вымерзнут, а мы как-нибудь к весне и отойдем».

И знает нация, что ее много. А мост подхватывается пламенем. Как будто в небо его несет.

У моста, в воде солдаты с пожарными кишками. Не знаю, где достали. Поливают его. Поминутно окунаются. Одежда тлеет. Публика на берегу — больше бабы — радуется: «Так его так, что на него смотреть. Жги Россию». А у нас своя забота: опасность, что завалит обломками фарватер,

Миткевич лезет в мост на лодке с шестами.

Хочет не дать запутаться обрушившимся обломкам в сваях так, чтобы закрылся проход. Но мост сгорел благополучно.

Хмурые мы возвращались домой. Ведь столько дерева сгорело!

А год-то был 1920-й, а не 1917-й, уже не пожарный год.

Вернулись в Херсон.

Пароль в городе в эту ночь, помню, был «Дредноут».

Жили мы себе тихо, в рвах старой крепости.

Бросали бомбы, взрывали иногда сразу пуда два секрита.

Взрыв — это хорошо. Подожжешь шнур, отбежишь, ляжешь, смотришь.

Вспухает на глазах земля.

Пузырь растет в долю доли секунды, отрывается от почвы. Взлетает темный столб. Весь крепкий. Твердый. Стоит большой. Потом смягчается, распадается в дерево и падает на землю черным градом.

Красиво, как лошадиное ржание. Подрывной материал у нас был плохенький. А учить людей нужно было, торопиться. Земля вокруг врангелевцев пухла пузырем, пузырь уже отделялся от почвы. Вдруг встанет к небу!

Во всяком случае, тогда придется при отступлении взрывать мосты. Нам приказали приготовить людей в неделю.

Работали и днем, и ночью.

Приходилось учить работать в условиях, в которых работать нельзя. Например, делать взрывы, не имея бикфордова шнура.

В таких случаях можно устроить взрыв, вставив детонатор (запал) от ручной гранаты и к чеке запала приделав бечевку.

Вытащить чеку, терка запала загорится, и через три секунды будет взрыв.

У нас были ручные гранаты немецкого образца. В них пружынку терки удерживает гибкая пластина, закрепленная чекой.

Вытаскиваете чеку, держите пластинку в ладони руки и, прижимая ее к телу бомбы, бросаете в воздух, пластинка падает, терка загорается. И взрыв.

Так и сделали. Вставили и пудовую жестянку секрита запал, привязали к чеке веревочку, спрятались за горку, потянули.

Ждем три секунды.

Тишина.

Потянули еще, к нам тогда притащилась и сама Чека.

А взрыва нет. Может быть, испорчен запал?

По уставу в таких случаях нельзя идти к месту неудачного взрыва. Нужно, кажется, ждать полчаса. Очень благоразумно.

Но тишина какая-то уж очень полная.

Встали и пошли гурьбой к месту взрыва (несостоявшегося).

Идем, вдруг Миткевич присел на землю и говорит: «Шкловский, дымок!»

И действительно, запал пускает свой тихий трехсекундный дымок. Значит, вдруг загорелся.

Осталось две секунды, может быть, одна.

Я подскочил к секриту, вырвал запал и бросил его в сторону, он взорвался в воздухе.

А сам сел на земле. Ног нет. Солдаты встают с земли. А ложиться не стоило, потому что воронки на всех бы хватило. Подходит ко мне один и говорит: «Вот так-то вы, наверное, и взорветесь!»

К вечеру это было убеждение всей команды.

Произошло же, по всей вероятности, вот что. у нас не было проволоки укрепить запал в заряде, чтобы он не был вырван вместе с чекой бечевкой.

Мы обложили запал камнями. Один камешек, как видно, сперва помешал пластинке отскочить, но потом как-то отвалился. Тогда запал загорелся.

Жена моя спрашивала каждый день: «Ты не взорвешься?»

Я ходил в зеленом костюме из оконного драпри.

Идешь ранним утром по парку.

Посреди парка дуб, под дубом могила. Из этой могилы каждое правительство вытаскивает чужого покойника и вкапывает туда своего.

Если бы я взорвался, то меня, я думаю, закопали бы туда.

Солдаты похлопотали бы, они меня очень любили.

А песок в Херсоне горячий, жжет ноги, сапог-то нет: носишь деревянные сандалии с петлями.

Одежда ниществующих монахов. Когда идешь в такх сандалиях, то при каждом шаге как будто кто-то дергает за ногу.

Но все так ходят.

И кругом стук от сандалий по Херсону. Так вот идешь по Херсону. Зелень. Зайдешь на базар.

Базар — то торгует, то в панике мечется под обстрелом белых.

В глиняных кувшинах продают молоко. Густое, топленое. Я питался им и абрикосами сперва в счет гржебинских (24) 40 тысяч, но их было трудно менять. 10 тысяч (я привез деньги четырьмя бумажками) никто не менял. Или разменяют на »ходей»‘, на маленькие тысячи с китайскими надписями, а их не берут. Платил за размен 10 тысяч две. Приходилось продавать вещи. Я продал пальто. Потом хорошие кожаные штаны из моего замшевого дивана. Их знали все ученики студии «Всемирной литературы». Дерево от дивана я сжег.

Питался абрикосами и молоком. А на базаре скандалы. Зачем евреи свиное сало покупают? Не надо им, по ихнему закону, покупать свиного сала. У русских и так не хватает. И вера у евреев такая. Зачем они нарушают свою веру?

Літак врангелівців, що був збитий. 1920р. Фото»

Занесешь молоко домой. Идешь парком. Зелень, тень — холодно, лужайка — и солнце. Идешь и думаешь рассеянно о своем.

Об ОПОЯЗе. ОПОЯЗ — это значит Общество изучения теории поэтического языка. (25) О том, что ясно для меня, как числитель и знаменатель. Думаешь и становишься рассеянным. Взорвался я от рассеянности. Это случилось так.

У нас не хватало запалов. А нужны запалы, очень. И на случай отступления, и для уничтожения тех бомб, которые в нас бросали белые. Эти бомбы иногда сами не взрывались.

Я привез с собой из Николаева какие-то немецкие белые цилиндрики. Сохранились они в пороховом погребе, и я думал, что это запалы. Миткевич уверял, что нет. И действительно, отверстие для бикфордова шнура в них как будто и было, но уж слишком широкое, можно мизинец всунуть, и сделано так, что края обжать нельзя.

Попросил приготовить мне бикфордов шнур от дымовой завесы и пошел на край оврага делать пробу.

Был хороший день. Трава зеленая, небо синее. В отдалении несколько лошадей и какой-то мальчик. Старые рвы кругом, а в них темные лазы, и что в них внутри — неизвестно; вероятно, просто темнота.

Начал вставлять шнур в цилиндрик, а он вроде круглого металлического пенала приготовишки толщиной, как окружность трехкопеечной монеты, а в длину четверть аршина. Шнур в отверстии не держится: тонок.

Обмотал бумагой. Отмерил на две секунды.

Чтобы ждать не было скучно.

Зажег папиросу. Бикфордов шнур зажигают не от спички, а от папиросы. Все по закону. Закурил папиросу, взял цилиндрик в руку и нагнулся с папироской к нему, В течение четверти секунды не помню подробности.

Вероятно, случайно зажег бумажку, которой был обернут бикфордов шнур.

Мне разнесло в сторону руки, подняло, ожгло, перевернуло, а воздух был набит взрывами. Цилиндр разорвало у меня в руках. Едва успел бледно вспомнить о книге «Сюжет как явление стиля», — кто ее без меня напишет? (26)

Казалось, еще гремит взрыв, еще не упали камни на землю. А я на земле. И лошади, вижу, скачут в поле, мальчик бежит. А трава кругом в брызгах крови.

Удивительно красна кровь на зеленом.

А руки и платье все в клочьях, в дырьях, рубашка черная от крови, и через ремни сандалий видно, как разворочены ноги, пальцы вывернуты и стоят дыбом.

Лежу на животе и визжу, и визг уже вырвался из взрыва, а я правой рукой рву траву.

Я думаю, что солдаты прибежали через минуту. Услыхали взрыв и сказали:

«Так и есть, Шкловский взорвался!»

Пригнали телегу. Все скоро. Они с этой телеги картофель покупали. Кормили их плохо, они покупали картофель и варили его вечером.

Прибежал взводный и Матвеев, тот, большой, стали подымать меня на телегу. А я уже понимаю.,

Пришел студент Пик, прямо мертвый.

Положили меня на телегу и под голову подсунули мою полотняную шляпку колпачком, с мягкими полями.

Пришел Миткевич, бледный, как на пожаре моста. Наклонился надомной, задыхаясь.

У меня еще гремело в ушах. Все тело трепетало. Но я знаю, как нужно себя вести, это ничего, что я не умею держать за обедом в руках ложку.

Я сказал ему:

«Примите рапорт: предмет, данный мне на испытание, оказался запалом очень большой силы. Взрыв произошел преждевременно, вероятно, благодаря удалению верхней оболочки бикфордова шнура. Используйте запалы!»

Все было сделано, как в лучших домах, по правилам.

Есть правила, как должен вести себя раненый. Есть даже правила, что говорить, умирая. Повезли в больницу.

Один ученик, солдат, сидел у меня в ногах и щупал их, не холодею ли я.

Привезли меня в лазарет. Поругались с санитарами.

Все как принято. Я лежал и печально узнавал вещи. Положили на стол. Намылили.

Тело мое на костях трепетало. Вот этого я еще не видал.

Оно билось мелкой дрожью. Не руки, не ноги, нет, — тело.

Подошла женщина — врач.

Знакомая из Петербурга. Не видались с ней лет восемь. Начали занимать друг друга разговором.

В это время меня уже брили, это необходимо при перевязках.

Говорил со знакомой о русском великом поэте Велемире Хлебникове (27).

Забинтовали по пояс, положили на кровать.

Пришла на другой день сестра жены. Я не велел тревожить никого до утра.

Посмотрела на меня. Потрогала пальцем. Успокоилась немножко.

Пошла сказать Люсе, что у меня руки и ноги остались.

О том же, что я взорвусь, было известно заранее.

Вообще, живя, и как будто бы исполняю как-то-то производственную программу.

Был я ранен жестоко, в ногах, в груди сидели осколки.

Левая рука пробита, пальцы изорваны, в груди осколки.

Весь исцарапан, как когтями. Кусок мяса на ляжке вырван.

А пальцы на ноге размозжены.

Осколков у меня вынимать было нельзя. Для того чтобы вынуть, нужно было делать надрезы, и рубцы стянули бы ногу.

Осколки выходили сами.

Идешь, немного колет. Скрипит белье что-то. Остановишься, посмотришь, — маленький белый осколочек вылез из раны и торчит.

Вынешь. Ранка немедленно заживает.

Но — довольно о ранах.

Лежал и пах несвежим мясом. Время было жаркое.

Приходили ко мне солдаты. Смотрели ласково. Занимали разговорами.

Пришел Миткевич, сказал, что написал в своем рапорте в штаб:

«И получил множественные слепые ранения числом около 18».

Я одобрил — число верное.

Солдаты приносили мне зеленые яблоки и кислые вишни.

Лежать было жарко. Левая рука привязана к маленькой алюминиевой решеточке. Сам весь в варке.

С правой руки положили одного раненого — громадного роста человек, но не цельный, у него не хватало правой ноги по таз.

Грудь у него красивая, красивые похудевшие руки.

Это местный коммунист, Горбань (28). Ногу у него ампутировали давно, а заново ранен он был так.

Ехал с агрономом в байдарке по землеустроительному делу.

Поссорился, может быть, подрался. Агроном выстрелил в него в упор. Пробил челюсть и ранил язык.

Потом выбросил Горбаня на дорогу. Стрелял в него сверху.

Пробил мошонку, грудь, руку и уехал.

Лежал Горбань на земле под солнцем. Долго. Мычал в луже крови.

Шли мимо возы с мужиками, не брали. А он и сказать ничего не может. Мужики же ехали по своим делам.

К вечеру подобрали Горбаня милиционеры. Он никак не хотел умирать. Стонал, метался, задыхался.

А седой врач стоял над ним и вспрыскивал камфору каждые полчаса. Вливали в Горбаня физиологический раствор соли. Все, очевидно, искренне хотели, чтобы он выжил.

Выжил. Выходил его доктор, а потом смотрел на него так любовно, как будто он сам родил этого одноногого человека.

Лежали мы с ним рядом и подружились.

Говорить он сперва не мог, говорили за него другие, а он мычал утвердительно. Горбань по профессии кузнец. Был на каторге, как с.-р. Много его били.

В 1917 году выпустили. Приехал в Херсон.

При немцах унес с главной улицы прогуливавшегося провокатора, отнес к своим. Там провокатора убили.

Но немцы поймали Горбаня и тоже повезли убивать.

Он расстегнул кожаную куртку и выпрыгнул из нее.

Куртка осталась, а он уплыл, так прямо в сапогах и брюках.

Ранили его в воде, но он доплыл.

Жил в степи. В домах не ночевал, а в траве не найдешь.

Потом он дрался с немцами, с греками (Херсон одно время занимали греки), с белыми. Ранили его опять в ногу. Перевязывать было некому.

Ведь у Махно, например, в отрядах сыпнотифозные при отступлениях сами идут.

Резали Горбаню ногу чуть ли не перочинными ножиками.

Когда режут ногу, нужно разрезать мускулы, оттянуть мясо манжетой и подпилить кость.

Иначе кость потом прорывает культю.

Если вам не нравится описание, то — не воюйте, мне, например, по улицам Берлина ходить и инвалидов видеть стыдно.

Горбаня оперировали неправильно, и когда довезли до настоящего доктора, то пришлось ему вырезать ногу начисто.

После этого в бою ему уже приходилось привязываться к лошади веревками, а сбоку прикрепляли палку, чтобы было за что держаться.

Воевал он еще много.

Рассказывал он потом, уже в Николаеве, как брал станции «на шарап». Это значит: кто сколько схватит.

«И ведь достанется же каждому, может быть, по лимону и по паре белья, а интересно».

Рассказывал, как резал поезда с беженцами. Один поезд вырезал начисто. Оставил в живых одну еврейку пудов в десять. Для редкости. Потом начал заниматься землеустройством.

План у него был соединять по десять хуторов в одну экономию, пашни и склады врозь, а машины и ремонт вместе.

Производило впечатление, что он это дело понимает.

Про себя говорит с радостной улыбкой: «И я теперь кулачок… У меня одного хлеба сколько… Приезжай ко мне, профессор, абрикосы есть!»

К Горбаню приходило много народу, сидели, занимали его разговором. Ко мне приходний студенты из отряда, солдаты…

И вот из кусков составленный, но совершенно правдивый рассказ про то, как защищался Херсон от немцев. Вообще все, что я пишу в этой книжке, — правда. Фамилии нигде не изменены.

Ушли солдаты с фронта. Ехали поездами, на поездах, под поездами. Некоторые остались на рельсах.

Но иждивением русского Бога — Бога великого и многомилостивого — вернулись многие домой, с винтовками.

И все еще была в народе вера в себя, революция продолжалась.

Пришли люди в Херсон. Порт не работает. Делать в Херсоне нечего. Пошли к городской Думе.

Там были люди грамотные — решили устроить «национальные мастерские».

Стояли за городом Херсоном и в самом городе крепостные валы. Солдаты никому не нужны, и валы никому не нужны. Пускай срывают солдаты валы. (29)

Срывали валы солдаты плохо. Ссорились с Думой. А Дума собралась тайком и решила позвать немцев.

Называется это «классовым самосознанием».

Немцы приехали в количестве небольшом и заняли город.

Солдаты любили Россию, хотя и ушли с фронта, собрались вместе и разбили немцев. Потом пошли убивать Думу.

В Думе очень испугались, но один нашелся, взял с кресла красную бархатную подушку, положил на нее ключи с несгораемого шкафа и вынес осаждающим.

«Сдаемся — примите ключи города!»

А солдаты про «ключи города» слыхали.

Запутались совершено. Ключи взяли, а думцев отпустили домой.

И тут появились диктаторы, диктаторы были из богатых каторжников (30), а один из них беглый румынский поп. В Херсон было эвакуировано много румын. Сюда даже должен был приехать и король (31).

Ездили диктаторы в количестве трех на лошадях по тротуару

А на город наступали войска. Но Херсон не собрал митинга, не избрал офицеров. Решили защищаться »вольно». Революция продолжалась.

Если наступали немцы, кто-то посылал по городу автомобили, с автомобилей трубили, и бегали мальчишки по городу, и стучали в двери, и кричали: »Немцы, немцы!»

Тут все брали оружие и бежали на окопы отбивать немцев.

Сперва наступали австрийцы. Сдавались как могли.

Вообще, я думаю, трудно воевать с безначальным городом.

Потом пришли немцы. Немецкий полк, как брикет. Он не понял, что нельзя воевать со свободными людьми.

А перед этим пришли с деревень крестьяне воевать с немцем.

Но не поверили крестьяне, ушли и сказали: «У вас не положительно устроено». Хозяева были, боялись за дома,- у них было что терять. И сердце крестьян не так горит. Немцы наступали.

Горожане дрались у города, в городе, поперек города. Заперлись в крепость. Взяли немцы и крепость. Наступил порядок.

Немцы уже не разрешали ездить по тротуарам.

Искали повсюду оружия, даже в выгребных ямах; найдут, сожгут дом.

Вот тут и убил кого-то Горбань. Было это при гетмане.

Разбили немцев французы. Кончился Скоропадский. Кончился подлейший период истории Украины.

Но, кроме немцев, были еще французы.

У них тоже есть свое «классовое самосознание». Они решили занять Украину.

Так как французов на это дело потратить хотели мало, то доверенность на занятие Херсона была дана грекам.

Всего видала Украина, правительств, я думаю, до 20-ти.

Но о греках в Херсоне говорили с наибольшей яростью: «Мусорное войско». «Кавалерия у них на ослах» (32).

И были тут еще англичане и еще кто-то, американцы, что ли, те ничего, говорят,- люди.

Греки заняли город и начали бояться. Боялись так сильно, что выселяли население целых кварталов и набивали ими хлебные амбары у Днепра.

Запрут людей, и не так страшно.

Загорелись раз амбары, и сгорело народу много.

Лежали на пожарище разные куски человечьего мяса (33). Начал наступать Григорьев. Сжал город так, что уже фронт шел около почты.

Григорьевцы, атакой перелезая через стенки дворов, заняли город.

Греки ушли, оставив раненых в том лазарете, где лежал я.

Приехали к этому лазарету утром люди на дровнях, пошли к доктору. Доктор — седой украинец Горбенко (34).

Большой доктор, в Херсоне было много излеченных им, и в лазарете почти вся прислуга из бывших раненых.

Пришли к доктору григорьевцы и говорят, что сейчас перебьют они всех раненых греков, но беспокоиться нечего, дровни уже приготовлены, трупы увезут и бросят в, колодец в крепости. Действительно, в крепости был колодец. Шириной сажени в три — две в поперечнике, а ляжешь у края и посмотришь вовнутрь, сходятся стенки, как рельсы на железной дороге, а в конце вместо дна мрак (35).

Німецький солдат, що потрапив у полон. 1918 р. Фото.

Копія телеграми з оголошенням отамана Григорьева поза законом. 1919 р.

Но доктор Горбенко не отдал раненых греков бросить в этот колодец, и они остались живы. Этот человек имел волю, по всей вероятности, потому, что он был хирург. При мне он еще раз отстоял человека. Принесли и положили рядом со мной раненого неприятельского лазутчика. Лазутчик был ранен смертельно ручной гранатой, брошенной в него в тот момент, когда он полз через наш фронт. Это громадный человек с рыжей бородой. Как оказалось, беглый к белым матросам.

Уже наступала агония. Руками он все время теребил одеяло и, все захлебываясь, говорил: «Ой, мама, мама родная! Ой, ратуйте, православные!»

Пришел из Чека матрос с черным чубом и какой-то декольтированный.

У прочих матросов грудь открыта, и у него-то выглядит как декольте.

Встал на стул ногой и начал допрос.

«Ну, что, скажи, много нашей братьи продал?»

Кажется, эти люди были раньше знакомы.

Рыжий метался и стонал, ему впрыскивали камфору, он смотрел прямо перед собой, и все время пальцы его были в движении.

Черный быстро ушел.

Но в двери лезли солдаты.

«Дай его нам!»

Хотели убить.

Сестра, обращаясь ко мне, уже конфузливо жала плечами: «Вы видите», — но доктор Горбенко прогнал солдат, как кур».

«Я доктор, это мое дело».

К вечеру рыжий стал спокойным, умер. Отнесли в часовню.

Легкораненые из нашей палаты бегали смотреть на него.

Ворошили труп.

Солдаты пришли и рассказывали мне, что «белый» — толстый, а …у него громадный. Так перед тем, как сожгли труп Распутина в топке Политехнического института, раздели тело, ворошили, мерили кирпичом.

Страшная страна. Страшная до большевиков. Мне было очень грустно. А белые напирали.

Уже в Херсоне как-то сквозило. На нашем берегу все время происходили восстания. (36)

Ночью был отдан приказ увезти больных в Николаев.

Горбань не хотел ехать.

Пришел к нему его товарищ, председатель местного Совета, и сказал: «Нужно ехать, могут отрезать, крестьяне бушуют кругом».

Ночью взяли нас; солдаты уезжали очень неохотно, они верили в то, что Горбенко вылечит их. Положили нас в телеги, повезли на вокзал.

На вокзале переложили в вагоны, на пол.

Прицепили к утру к поезду паровоз и повезли.

Так уехал я из Херсона, не увидев жены.

Солнце жарило. Нас не сопровождает никто. Легкораненые ухаживают за теми, кто не может ходить. Нет воды.

Стреляют где-то — бунтует какая-то деревня.

Когда бушует деревня, то бьет в ней набат, и мечутся люди во все стороны, защищаясь от войска.

Поле, по полю — скирды, за скирдами солдаты, наступают на деревню.

А завтра возьмут. Но за деревней другая деревня, и когда-нибудь она тоже ударит в набат.

Поле широкое, солдатская цепь, не то наступает, не то отдыхает.

Торопиться некуда. Цепь редка, как зубья вил.

А мимо едет красный поезд. В поезде на полу раненые пензенские красноармейцы, и бредит от жары Горбань, и равнодушно смотрю я на свою судьбу. Я — падающий камень — профессор Института истории искусств, основатель русской школы формального метода (или морфологического) (37). Я тут был как иголка без нитки, бесследно проходящая сквозь ткань.

Стреляли в поезд, звенели провода там, где не были спилены столбы. Стреляли с поезда.

Но путь не был разобран, и к ночи мы приехали в Николаев. Медленно идут поезда с ранеными.

Это я видел последнюю перестрелку, дальше будет мирно. Значит, можно еще задержаться.

Белые наступали по правому берегу Днепра и пытались делать десанты около Ростова.

В районе Николаева — Херсона красных сил не было. Все учреждения свертывались, эвакуировались.

Полежали мы немножко в николаевском госпитале, потом положили нас опять в поезд и повезли куда-то.

По дороге раненые матросы восстанавливали справедливость и были заградительные отряды, торговали «робой» и шумели.

Рядом со мной лежал красный командир-артиллерист, раненный в ноги бомбой с аэроплана. У кровати его стояли желтые сапоги, сделанные из седельной кожи. Это ему сшили в утешение. На остановках он со стоном одевал сапог на одну ногу, на другую туфлю.

И шел гулять с барышнями. Находил их быстро.

Кругом лежали раненые, немного бредили, немного стонали.

Поезд шел-шел и уперся наконец в Елизаветград.

Сняли нас и повезли в еврейскую больницу.

Командир-артеллерист уже лежал, у него в ногах началась гангрена, желтые сапоги поставили около кровати.

Я ходил на костылях.

В этом месте необходимо выяснить мою родословную.

Виктор Шкловский родился от преподавателя математики Бориса Шкловского, который преподает еще и сейчас, и от Варвары Карловны Шкловской, в девичестве Бундель; отец ее, Карл Бундель, до конца своих дней не входил в русскую церковь, даже когда там отпевали его детей. Детей у него умирало много, и по закону они были православные.

Бабушка со стороны матери прожила со своим мужем 40 лет и не научилась говорить по-немецки. Я тоже не говорю, что очень печально, так как живу в Берлине.

Карл Бундель по-русски говорил плохо. Хорошо знал латынь, но больше всего любил охоту.

Итак, Варвара Карловна Бундель родилась в Петербурге от садовника Смольного института, сына венденского пастора Карла Бунделя, который без разрешения родителей 17 лет женился на дочери одного диакона из Царского Села, Анне Севастья-новне Каменоградской. Каменоградская же происходит от мастера гранильного завода. Двоюродный брат моей матери, Каменоградский, был диаконом при Иоанне Кроншадтском до конца его дней.

Отец же мой, Борис Шкловский, по крови чистый еврей.

Шкловский из Умани, и в уманскую резню их резали.

Потом оставшиеся в живых ушли в город Елизавеград, куда привез поезд меня и раненых красноармейцев.

В Елизаветграде жил мой прадед и был очень богат.

Умирая, оставил, по преданию, до ста внуков и правнуков.

У моего отца около пятнадцати братьев и сестер.

Дед мой был беден, служил лесником у своего брата.

Сыновей, выросших лет до 15 -16, отправляли куда-нибудь искать судьбу.

Когда они ее находили, к ним присылали их братьев.

К дочерям же брали из числа мальчиков, играющих на улице, но хорошего еврейского рода, какого-нибудь 16-летнего малого, женили его, растили, делали его аптекарским учеником, а потом провизором. Большего ничего делать было нельзя.

Семья получалась дружная и, по большей части, счастливая.

Бабушка моя научилась говорить по-русски к 60 годам.

Любила говорить, что она прожила первые 60 лет для детей, а теперь живет для себя.

В семье мне рассказывали, что когда мой отец, который тоже женился очень рано, лет 18, приехал с первой своей женой и с новорожденным сыном в Елизаветград, то бабушка кормила грудью в это время своего последнего ребенка.

Когда внук плакал, то бабушка, чтобы не будить молодую мать, брала его к себе и кормила грудью вместе с дочкой.

Ездила бабушка за границу, была в Лондоне у своего сына Исаака Шкловского (Дионео), читала ему свою книгу воспоминаний.

Воспоминания ее начинаются с рассказов няньки и родителей о Гонге, кончаются на Махно.

Книга написана на жаргоне, мне она переводила оттуда кусочки.

Написано спокойно. Россию она не разлюбила.

Есть один хороший момент. Приходят в дом офицеры и казаки грабить. Бабушка прячет руку с обручальным кольцом. Офицер говорит: «Не беспокойтесь, обручальных колец мы не берем».-»А мы берем»,- сказал казак и снял кольцо с ее руки.

На днях я узнал, что бабушка моя умерла в Елизаветграде 86 лет от воспаления легких. Письмо пришло ко мне в Финляндию из Украины через Данию.

Умерла она среди гибели города.

Голодают сейчас в Елизаветграде ужасно.

Читал и ее письмо, написанное за несколько дней до смерти.

Она писала, что тяжело, но ходит она все еще прямо. Верю, что умерла без отчаяния.

Я видел ее в последний раз в 1920-м. Ушел из лазарета и жил у нее.

Квартирка была вся ограблена. Через город прошло десяток банд, погромов было чрезвычайно много. Запишу один способ. Тихий погром.

Организованные погромщики приходят на базар к еврейским лавкам. Становятся в очередь. Обьявляют:»Весь товар идет по довоенной цене». Несколько становятся за выручку принимать деньги.

Через час или полчаса магазин распродан, вырученные деньги передаются хозяину.

Он может идти с ними к другому ларьку и купить на них булку.

Но чаще были погромы обыкновенные.

Иногда во время погромов осматривали паспорта и выкрестов не трогали. Иногда оставляли обручальные кольца.

Выносили мебель, рояли. Уносили сундук прислуги.

Убивали, преимущественно увозя на вокзал. Но евреи прятались, и им это как-то позволяли. Однажды рабочие завода Эльварти прекратили погром.

Город несколько раз сам дрался с наступающей бандой у старой крепости.

Бабушка сказала своим внукам, чтобы они шли и дрались.

Но рабочие приняли евреев-буржуев хмуро, не позволили им драться рядом с собой.

Сейчас в городе было тихо.

Лавки заперты. Базар торговал, но под страхом.

При мне запретили вольную продажу хлеба, не устроив городской выдачи. Даже странно.

Приехали в ночь два моих двоюродных брата.

Чем-то спекулировали. Приехали ночью на телеге.

Пошли в город, купили свиную шкуру с салом, муку, захвалили меня с собой, повезли все вместе в Харьков.

На станциях выбегали, покупали яблоки мешками, помидоры корзинами. Говорили на жаргоне, но не на еврейском, а на матросском. «Шаматы» — означало есть, потом «даешь», «берешь», «каша» и т.д. Везли они провизию к себе в Харьков «шамать», а не продавать. Ехали с пересадками, на крышах.

Ночевал в агитационном пункте на полу. Но какой-то буденовец уступил мне место на столе. Спал. Со стены смотрели на меня Ленин и Троцкий. И надписи из Маркса и «Красной газеты».

Братва спала на улице на вещах.

Приехал в Харьков.

Из дома дяди, к которому подвезли меня и помидоры, вышла моя жена в красном ситцевом платье и деревянных сандалиях. Она выехала из Херсона вслед за мной, не попав на мой поезд. Искала меня в Николаеве. Приехала в Харьков. Отсюда хотела вернуться в Елизаветград.

В Харькове просидел два дня в Наркомпроде, добивался разрешения на провоз двух пудов провизии в Питер.

Через неделю мы были в Петербурге.

Примітки та коментарі

- Вперше в Херсоні уривки з книги в. Шкловського «Сентиментальное путешествие», що були присвячені місту, були надруковані зі значними купюрами в 1986 році в газеті «Ленінський прапор» (1986 — № 69, 71, 72, 73) . Підготував публікацію та зробив переклад українською С. М. Сухопаров, передмову написав мистецтвознавець Є. Левин.

- Стерн, Лоренс (1713-1768) англійський письменник, засновник літературного напряму сентименталізму, автор романів «Життя та думки джентельмена Тристрама Шенді» та «Сентиментальні мандри у Францію та Італію».

- Формальний підхід або «формальна поетика різновид формального методу в літературознавстві, який стверджував погляд на художню форму як категорію, що визначала специфічність літератури, та була спроможна на саморозвиток.

- Сучасне місто Цюрупинськ.

- Поляков Георгій Петрович (1901 — 1919) один із лідерів революційного молодіжного руху на Херсонщині часів громадянської війни. Ще у 1915 рощ заснував організацію учнівської молоді «Ліберте» (або «Лібертистів» — «Друзів Свободи»). У 1917 — 1918 роках був одним із керівників соціалістичної спілки робітничої, учнівської та солдатської молоді, пізніше, у травні 1919 року, за деякими відомостями, створив лівоесерівську молодіжну організацію та редагував лівоесерівську газету «Красное знамя». 3 1918 року брав участь у підпільній боротьбі.

- В держархіві зберігаються цікаві спогади інженера морського порту краєзнавця Леоніда Петровича Соловйова, який, зокрема, пише, що у листопаді 1919 року були мобілізовані гімназисти 8-х класів двох чоловічих гімназій міста Херсона, (ф. Р-944, оп. 1, спр. 107, арк. 8 зв.).

- Місцеві профспілки до початку двадцятих років представляли реальну політичну силу у місті. В держархіві збереглися документи, що підтверджують спостереження Віктора Шкловського. Це, в першу чергу архівні фонди організацій професійної спілки робітників-металістів (ф. Р-1735, ф. Р-629, ф. Р-646).

- В лютому 1918 року у місті була вперше встановлена Радянська влада: 16 лютого (1 березня). Херсонський губернський з’їзд Рад селянських депутатів обрав губернським комісаром Володимира Івановича Асмолова, Але то була «своя» радянська влада. Червоні вперше прийшли у місто 10 березня 1919 року, коли Херсон був захоплений отаманом Григор’євим, а 13 серпня того ж року червоні відступили і наше місто опинилося під владою Збройных Сил Півдня Росії, тобто денікінських військ.

- Наступ «Руської армії» Врангеля під Перекопом розпочався 6 — 7 червня 1920 року,

- В держархіві, у фонді Дніпровського повітвиконкому, зберігаються матеріали розслідування причин евакуації радянських установ з міста Олешок. На 86 сторінках, що містять протоколи допитів, свідчень, рапорти та інші документи, змальована яскрава картина поспішної втечі з містечка, (ф. Р-З, он, 1, спр. 5),

- Ось уривок з повідомлення «‘Вестника особого осведомления Николаевского отделения ЮГРОСТА» від 12 червня 1920 року: «По позднейшим сведениям, силы противника, занявшие Алешки, исчислялись 200 всадников. Войдя в город, врангелевцы начали расправы с первыми попадавшимися на улицах. По словам бежавших из Алешек, на улицах валяются изрубленные трупы. Ночь с 11 на 12 в Алешках была кошмарной», (ф. Р-1673,оп. 1 ,спр.6,арк.6).

- 3 повідомлення газети «»Одесский коммунист»: «Херсон. Идут выборы в горсовет. Пока за коммунистов подано 64% голосов, за меньшевиков 22%, за левых социалистов-революционеров 5% и беспартийных — 9%»

- В. С. Венгеров. Керівник Лікарняної каси Херсона при денікінцях і Херсонської профради в 1919 — 1920 роках, меншовик. Весною 1920 року, коли комуністи розпочали кампанію проти ‘»засилля меншовиків» у профспілках, був спочатку виключений з делегатів позапартійної робітничої конференції Херсона, а потім переобраний на посаді голови профради.

- Я В. Печерський голова Робітничого кооперативу м. Херсона, заступник голови Херсонської профради в 1920 році.

- село Тягинка

- А. Миткевичу голова Херсонського комітету партії соціалістів революціонерів.

- Львова, єврейська зелмлеробська калонія (зараз на території Бериславського району Херсонської області) Заснована у 1841 році євреями-переселенцями з Вітебської та Могилівської губерній. Напередодні першої світової війни Львово вважалося одним із найбільших населених пунктів Тягинської волості. З січня 1920 року в колонії булла організована місцева «сільська міліція». Із серпня 1920 року в районі Львово дислокувалася червона 15-а стрілецька дивізія, підрозділи якої в результаті наступу 7 серпня 1920 року створили на лівому березі Дніпра знаменитий Каховський плацдарм,

- Теккері Уильям (1811 — 1863), англійський письменник, автор славнозвісного роману «Ярмарок суєти»

- Із зведення начальника особового відділу охорони узбережжя і Галови губернської Чека від 17 червня 1920року:

- «… в данный момент организована охрана побережья, участок от Станислава включительно до Тягинки, из войск внутренней охраны ЧК, отряда Коморси, милиции, мобилизованных тт. коммунистов Днепровск[ой], Херсонск[ой], и Николаевск[ой] [организаций] в наличии всего до тысячи штыков при небольшом количестве пулеметов, одной бронелетучки, двух плавучих орудий и одной 3-дюймовой, при 80-верстном фронте и ряде удобных для противника переправ. Это количество охраны ни в коем случае не соответствует тому, что могло надежно сдержать противника…. При первой возможности противника переправиться на правый берег неизбежно будет падение Херсона, а вместе с тем и Николаева». (ДАХО ф. Р- 1673, он. 1, спр. 3, арк. 74, 74зв.). Із зведення начальника особового віддылу охорони узбережжя і Голови губернської Чека від 17 червня 1920року: «Ставлю в известность, что прикомандированной к охране Херсона авиапушки с малочисленным количеством снарядов, которые к тому же в большом количестве не разрываются или разрываются при вылете. В моем присутствии в боевом участке при стрельбе авиапушки убит один канонир разорвавшемся снарядом при вылете, а один ранен. На две плавучих пушки морского дальнобойного типа также мало дано снарядов. Малочисленность снарядов и отсутствие панорамных прицелов заставляют команду стать открыто перед противником, что дает противнику преимушество. В бою 15-го противником выведено из троя одно плавучее судно с пушкой и убит командор, тяжело ранен военком и 5 человек прислуги». (ДАХО ф. Р- 1673, оп. 1, спр. 3, арк. 74зе.).

- У 1917 році в колішіній губернаторській резиденції розмістилась Рада робітничих та солдатських депутатів, новостворені осередків політичних партій, профспілкові організації тощо. Зараз у цьому будинку знаходиться Палац дитячої та юнацької творчості.

- Правильніше Козачі Лагері, село. У період, про який ідеться у розповіді В. Шкловського, село опинилось у центрі запеклих боїв і кілька разів переходило з рук у руки. Влітку 1920 року врангелівці спалили 20 хат та закатували кількох сєлян за зв’язок із червоними партизанами. На початку серпня червоні знов здійснили невдалий наступ на село. Остаточно Козачі Лагері були звільнені 28 жовтня 1920 року.

- Маються на увазі споруди херсонської фортеці. Хоча Херсонська фортеця була скасована ще в 1835 році, в її спорудах розміщалися у різні часи військові команди, казарми, шпиталі, гауптвахта, Військово-фельдшерська школа, а залишки фортечних валів, споруди арсеналу, одного з порохових погребів, фортечні брами залишились попри усілякі реконструкції до сьогоднішніх днів,

- Гржебін, Зиновій Ісайович (1869 — 1929), відомий книговидавець, заснував в 1919 році в Петрограді приватне видавництво з філіями у Москві та Берлині, керівниками якого були М. Горький та А. Бенуа. В редакційних відділах працювали О. Блок, Є. Замятін, К. Чуковський. Гржебін купив права на видання книг В. Шкловського, які той ще не написав. Завдяки отриманому гонорару В. Шкловський зміг доїхати до Херсона.

- Общество изучения теории поэтического языка,ОПОЯЗ~о6’эднання, створено у 1916-1918 роках російськими філологами. В центрі досліджень учасників ОІІОЯЗу була теорія поетичної мови, структура роману та інші філологічні проблеми. Ідеї ОПОЯЗу були розвинуті на Заході у теорії структуралізму та інших наукових течіях.

- «Сюжет как явление стиля» — книга В. Шкловського.

- Хлєбніков Велимір (Віктор Володимирович) (1885 -1922), російський поет, входив до літературного об’єдннання «Гілея». Намагався створити «нову міфологію» та мову майбутнього вільного людства.

- У фондах партизанських комісій є відомості про червоних партизан — Сидора Павловича Горбаня та Пилипа Пилиповича Горбаня.

- Міська Дума організувала громадські роботи і таким чином намагалася зняти соціальну напругу в місті. Було вирішено направляти безробітних на міські каменоломні, продовжити розпочате ще у 1907 році нівелювання фортечних валів, які в той час відділяли від більшої частини міста Військовий форштадт та заважали розвитку Херсона.

- Ще в березні 1917 року городяни визволили з Херсонської каторжної тюрми політв’язнів, які взяли активну участь у революційній роботі міста. Наприклад, Степан Дмитрович Кириченко (1887 — 1938) був заступником Голови Херсонської Ради робітничих та солдатських депутатів, у 1918 році його обрали до складу губернського Виконавчого Комітету Ради робітничих, солдатських та селянських депутатів. Але, можливо, В. Шкловський має на увазі не колишніх політичних в’язнів, а звичайних карних злочинців. За деякими відомостями, повстанці в березні 1918 року відкрили тюрми і звільнили всіх в’язнів (дивись спогади С. Г Тончилова «Через десять гитлеровских концлагерей» — Херсон, 1997. — С. 44).

- Румунському королю літом 1917 року планувалося надати приміщення колишньої губернаторської резиденції, але Рада робітничих та солдатських депутатів, яка розмістилася в ній, різко відмовилась звільняти приміщення. Це був один з перших конфліктів між Радою та міською Думою (дивись, наприклад, ДАХО ф. П. 3562, оп. 6, спр. 5,6 та інші). Цікаві спогади про перебування румун у Херсоні залишив Л. П. Соловйов: «Примерно в 1916 году в Херсоне появилось очень много румын-беженцев. Поскольку румыны православные и верующие, стал вопрос о предоставлении им места для отправления религиозных нужд, т.е. церкви. В то время привозной собор имел две церкви — большой собор и малую церковь с колокольней [храм Преображения Господня]. Вот эту церковь и выделили румынам. Службу в ней правил румынский священник на румынском языке», (ДАХО ф. Р- 944, оп. 1, спр. 107, арк. 8).

- У фонді Херсонского губернського правління профспілок робітників-металістів зберігається анонімний вірш «Тени прошлого», який у сатирічній формі зображує діяльність Херсонського губерніального старости Піщевича. В ньому, зокрема, є рядки й про «мусорное войско»:

…В это время послышался атамана Григорьева снаряд

… Давайте, пока не поздно, на пароход удирать.

Я вижу, сказал Пищевич, что грекам не придется

Ни одного ишака из Херсона взять.

(ДАХО ф. Р- 1735, оп. 2, спр. 1, арк. 52) - 9 березня 1919 року під час наступу червоних загонів на Херсон інтервенти зігнали більше тисячі городян у розміщені на березі Дніпра амбари. На світанку 10 березня військові кораблі інтервентів відкрили артилерійський вогонь по охопленому боями місту. Були обстріляні й амбари з заручниками. Їх охопило полум’я. Коли люди, виламавши двері, вирвалися з палаючих будов, то їх зустрів кулеметний вогонь. Сотні херсонців згоріли живими та загинули під кулями. Ще більше було поранених та збожеволілих.

- Горбенко Михайло Дмитрович (1870 — 1949) лікар-хірург. Народився в селянській родині на Черкащині, у 90-х роках XIX сторіччя студентом-медиком працював на знаменитих лікарняно-продовольчих пунктах для сільськогосподарських робітників, що були створені херсонськими санітарними лікарями М. Тезяковим та П. Кудрявцевим. З 1903 року завідував земською лікарнею в колонії Нагартав Херсонського повіту, з 1905 року — завідувач хірургічним відділом Херсонської губернської земської лікарні (зараз обласна лікарня), одначасно викладав загальну хірургію у фельдшерській школі. У1906 році за участь в есерівській селянській спілці був заарештований.

3 1914 року очолив шпиталь херсонської громади Червоного Хреста. На базі цього закладу згодом була створена лікарня водників. І в ній незмінно головним лікарем та завідувачем хірургічним відділом в 20 — 40 роки працював Михайло Горбенко. В 1948 році заслужений лікар УРСР М. Д. Горбенко був нагороджений орденом Леніна. - Фортечний колодязь, архітектурна пам’ятка ХVIII ст., спочатку його глибина була 70 метрів. Сьогодні він напівзасипаний і глибина колодязя сягає 25 метрів.

- У липні 1920 року повстання селян охопили Херсонський та Миколаївський повіти.

- Русская школа формального метода — див. Формальний метод.

Примітки підготував Д. В. Бєлий